发布 | 2024年科技焦点名词揭晓

2024年12月20日,国家语言资源监测与研究中心、商务印书馆、新华网联合主办的“汉语盘点2024”揭晓仪式在北京举行。北京语言大学国家语言资源监测与研究平面媒体中心与会发布了“2024年度中国媒体十大流行语”。

“2024年度中国媒体十大流行语”是“汉语盘点2024”的重要内容之一,代表了中国主流媒体的关注点和语言特点,其数据基于国家语言资源监测语料库,利用语言信息处理技术,结合人工后期处理提取、筛选而获得。语料来源于国内15家报纸、12个电视台和7家电台2024年1月1日至12月底的全部文本,语料规模达10余亿字次。

语言是社会的产物,凝聚了时代的缩影。2024年,是科技工作者们步履不停的一年,他们在追寻科学真理的道路上百折不挠,不断刷新着人类所能达到的新高度,科技界乘着时代的东风再次启航。基于国家语言资源监测语料库筛选出的2024年18个中国科技焦点名词,将这些奋斗的成果一一记录下来:人工智能+、嫦娥六号、人形机器人、月背样品、空间科学、具身智能、智能体、量子科技、基因编辑技术、拉索、“本源悟空”、“天关”卫星、“天元”量子模拟器、神舟十八号、神舟十九号、原生鸿蒙、长征十二号、“梦想”号。

2024年,中国科技创新不断突破。AI技术蓬勃发展,“人工智能+”首次被写入政府工作报告,将人工智能技术的突破性进展与国家产业的升级需求紧密结合。“具身智能”加速发展,从理论走到现实;“人形机器人”作为未来产业十大标志性产品之一,正处于快速发展的关键阶段。“智能体”作为大模型驱动的重要应用形式之一正在不断升级,代表着AI技术迈向更智能、更自主交互的新阶段。2024年,“量子科技”领域捷报频传,“本源悟空”颠覆量子计算领域;首次构建超越经典计算机的“‘天元’量子模拟器”,率先取得量子计算第二阶段重要进展。“拉索”首次找到能量高于1亿亿电子伏特的宇宙线的起源天体,是迄今为止人们能够确认的第一个超级宇宙线源。“嫦娥六号”取回全球首份“月背样品”,开辟月球研究新视角。我国发布《国家空间科学中长期发展规划(2024—2050年)》,提出我国“空间科学”发展“三步走”战略目标。“‘天关’卫星”发布首批科学成果,成功获取了由中国自主研制设备观测到的首张全天X射线天图,标志着X射线时域天文领域进入了新的时代。“神舟十九号”成功交会对接中国空间站,与“神舟十八号”太空会师,逐梦九天再出征。“长征十二号”首飞成功,填补了我国没有商业航天发射场的空白,完成了星箭制造、商业发射场测试发射以及卫星数据应用服务的商业航天全产业链闭环。我国研究团队尝试利用“基因编辑技术”治疗自身免疫性疾病,开启自身免疫性疾病治疗的新篇章。我国首艘大洋钻探船“‘梦想’号”正式入列,将为我国加强基础研究和深海资源勘探提供强有力保障,为加快建设海洋强国和科技强国不断注入力量。“原生鸿蒙”操作系统正式发布,构建自主可控的应用生态,为政企用户安全、高效运行打造坚实的数字底座。

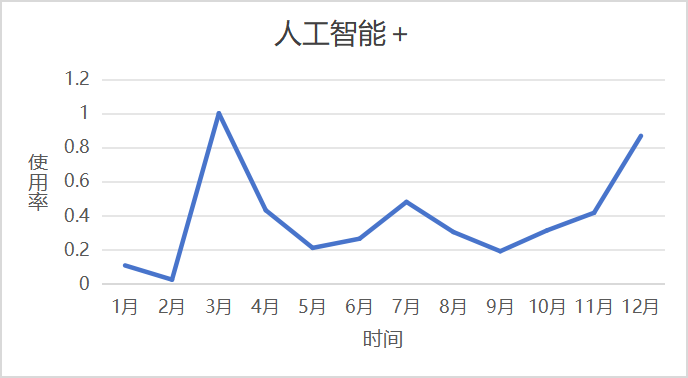

1.人工智能+

人工智能通常指的是由计算机系统所表现出来的智能行为,这些系统通过深度学习、自然语言处理等技术和算法来模拟人类的智能。而“人工智能+”则是一个更加宽泛的概念,它指的是人工智能作为一种基础性、驱动性的技术力量,与制造、医疗、教育、交通、农业等多个领域进行深度融合,创造出新的产品、服务和商业模式,从而推动传统行业的转型升级和社会经济结构的变革。2024年,首次将“人工智能+”写到政府工作报告里面,将人工智能从助力千行百业提质增效的辅助手段升级为支撑经济社会转型升级不可或缺的基础设施和核心能力。这不仅标志着人工智能技术在国家发展中的地位日益提升,也预示着我们的生活即将迎来更深层次的变革。

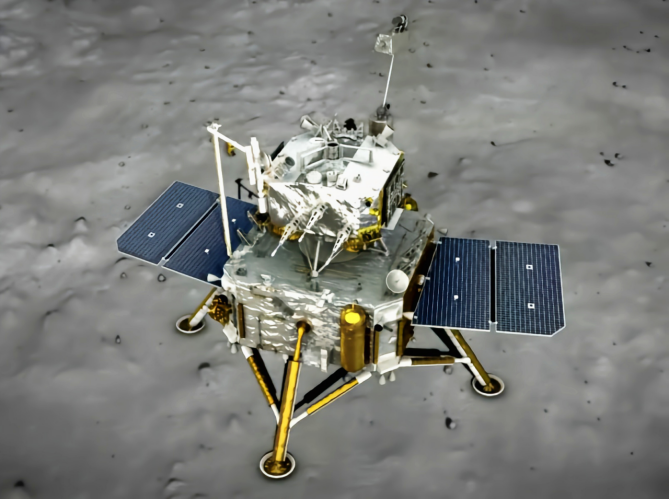

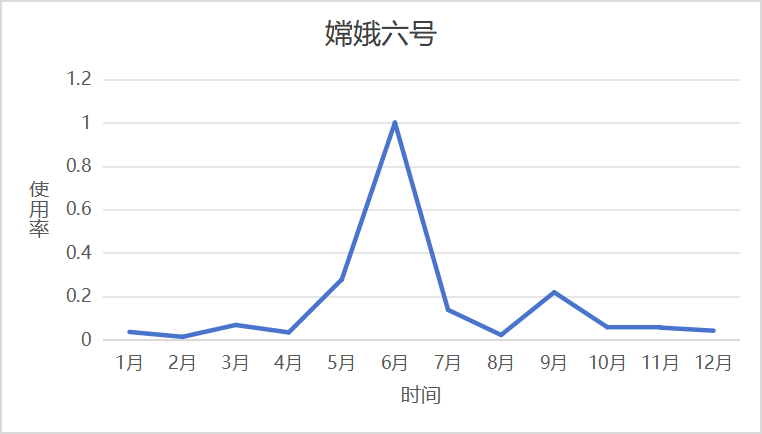

2.嫦娥六号

2024年5月3日,嫦娥六号探测器由长征五号遥八运载火箭在中国文昌航天发射场成功发射,之后准确进入地月转移轨道,发射任务取得圆满成功。6月25日,嫦娥六号返回器准确着陆于内蒙古四子王旗预定区域,工作正常,标志着探月工程嫦娥六号任务取得圆满成功,实现世界首次月球背面采样返回。嫦娥六号任务是中国航天史上迄今为止技术水平最高的月球探测任务,实现了“三大技术突破”和“一项世界第一”。即突破了月球逆行轨道设计与控制技术、月背智能采样技术、月背起飞上升技术,实现了世界首次月球背面自动采样返回,再次创造了中国航天的世界纪录,刷新了人类探月新纪录。

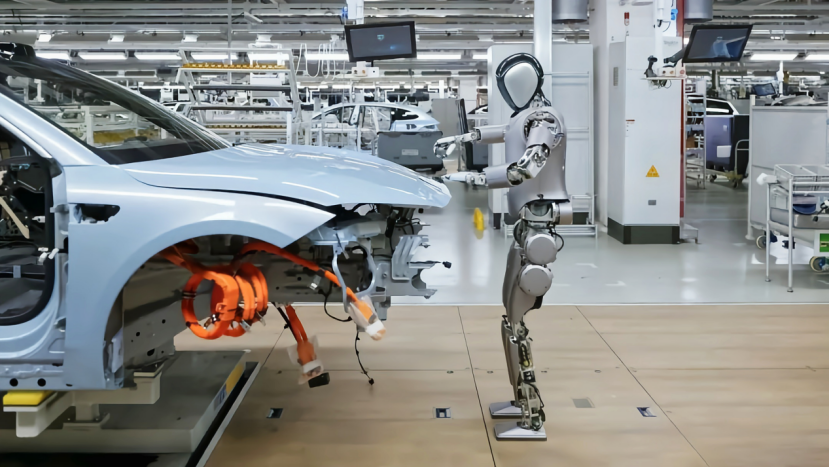

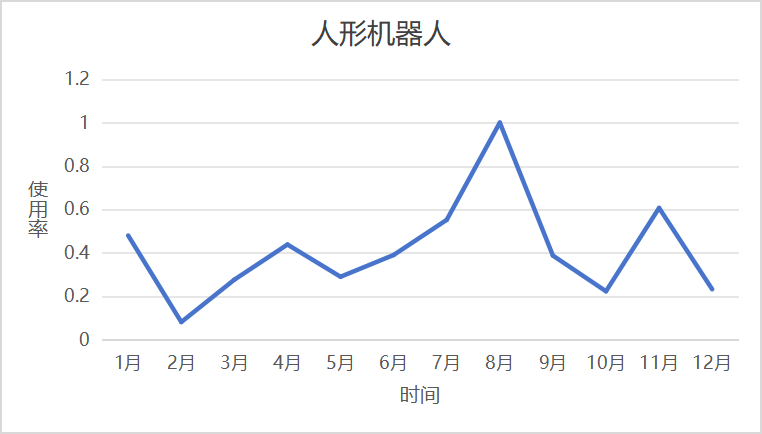

3.人形机器人

人形机器人(android),又称仿生人,音译安卓,是一种旨在模仿人类外观和行为的机器人(robot),尤其特指具有和人类相似肌体的种类。2024年被称为人形机器人商业化元年。据首届中国人形机器人产业大会发布的报告预测,2024年中国人形机器人市场规模将达到27.6亿元,2030年有望成长为千亿元市场。1月,工信部、科技部等七部门在2024年发布的未来产业十大标志性产品中,第一个就是人形机器人。4月北京人形机器人创新中心举行“天工”发布会,发布全球首个纯电驱拟人奔跑的全尺寸人形机器人“天工”。随着人工智能算法、核心零部件、智能制造等技术的不断发展,人形机器人将逐步走入人们的生活。

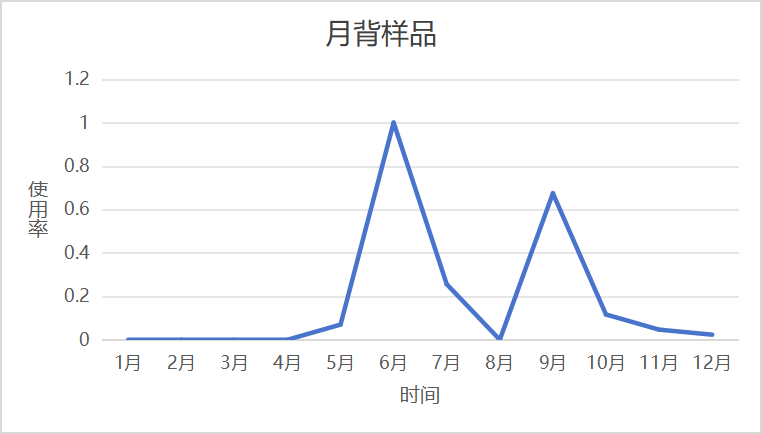

4.月背采样

2024年6月25日,嫦娥六号返回器携带来自月背的月球样品安全着陆在内蒙古四子王旗预定区域。11月15日,中国科学家采用嫦娥六号采回的月背样品做出首批两项独立研究成果。两项研究首次揭示月球背面约28亿年前仍存在年轻的岩浆活动,这一年龄填补了月球玄武岩样品在该时期的记录空白。其中一项研究表明月背岩浆活动42亿年前就存在,至少持续了14亿年。这些研究为人们了解月球演化提供了关键科学证据,为认识整个月球的地质历史提供了独特的视角。

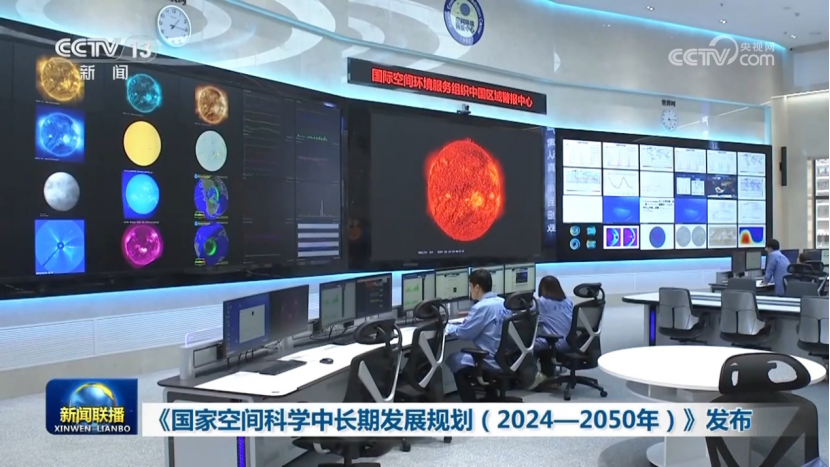

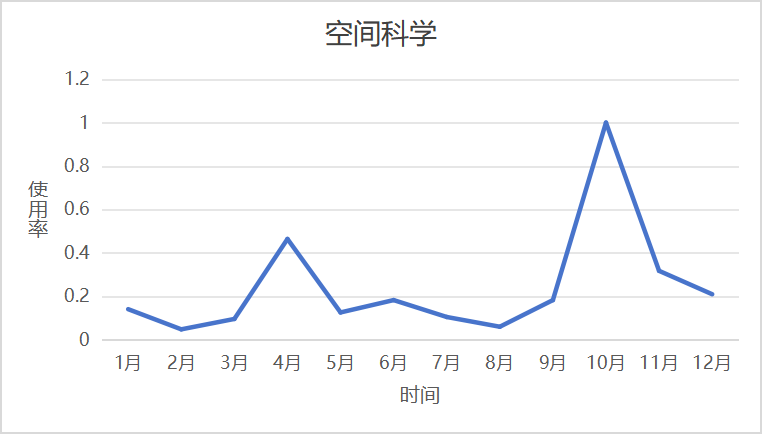

5.空间科学

空间科学(space science)指利用航天器研究空间(空间是与时间相对的一种物质客观存在形式,由长度、宽度、高度、大小表现出来)即发生在日地空间、行星际空间及至整个宇宙空间的物理、天文、化学及生命等自然现象及其规律的科学。2024年10月15日,中国科学院、国家航天局、中国载人航天工程办公室联合发布了《国家空间科学中长期发展规划(2024—2050年)》,提出我国空间科学发展“三步走”战略目标。规划提出了我国拟突破的“极端宇宙”“时空涟漪”“日地全景”“宜居行星”“太空格物”5大科学主题和17个优先发展方向。这是我国首个国家空间科学中长期发展规划,将作为当前和今后一个时期我国开展空间科学研究的依据,有助于进一步统筹国内相关科研力量、凝练部署重大科技任务、深化国际交流合作,从而使我国在有基础、有优势的领域尽早取得世界级重大科学成果。

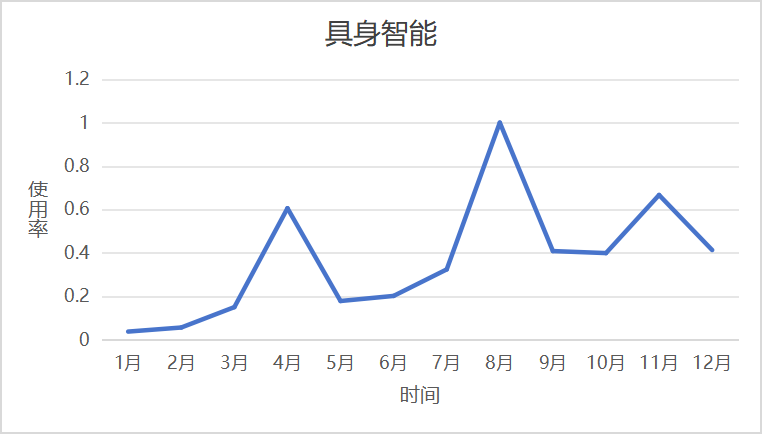

6.具身智能

具身智能是指智能体通过身体与环境的互动产生的智能行为,强调智能体的认知和行动在物理环境中的相互依赖。具身智能认为人类的智能行为不仅依赖大脑的思考,还需要通过与物理环境的交互来进行学习和决策,最后通过感知将执行结果反馈到大脑,形成闭环,构成一个智能体,这样才能真正实现模拟人类智能行为的目标。具身智能这种思想的提出,与传统人工智能不同,将推动人工智能向更高的水平——通用人工智能发展。2024年,作为人工智能技术发展的前沿领域,具身智能行业已成为全球科技创新和产业发展的热点。具身智能的实现方式多种多样,可以根据具体任务和环境需求选择合适的智能实体形态。

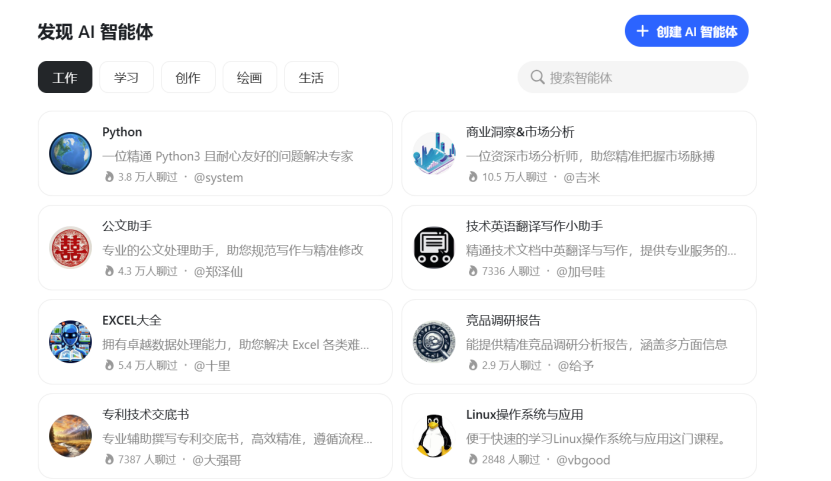

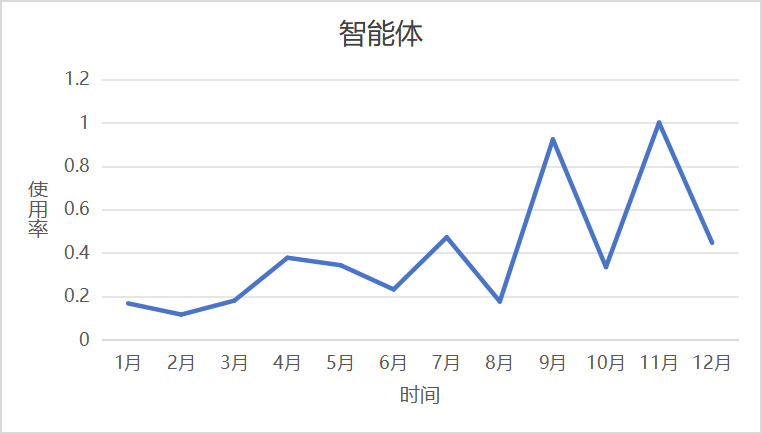

7.智能体

智能体(Agent)是指能够感知环境并采取行动以实现特定目标的代理体。它可以是软件、硬件或一个系统,具备自主性、适应性和交互能力。智能体通过感知环境中的变化(如通过传感器或数据输入),根据自身学习到的知识和算法进行判断和决策,进而执行动作以影响环境或达到预定的目标。智能体在人工智能领域广泛应用,常见于自动化系统、机器人、虚拟助手和游戏角色等,其核心在于能够自主学习和持续进化,以更好地完成任务和适应复杂环境。2024年,作为大模型驱动的重要应用形式之一的AI智能体(AI Agents)在很多领域都展示出了强大的市场潜力。

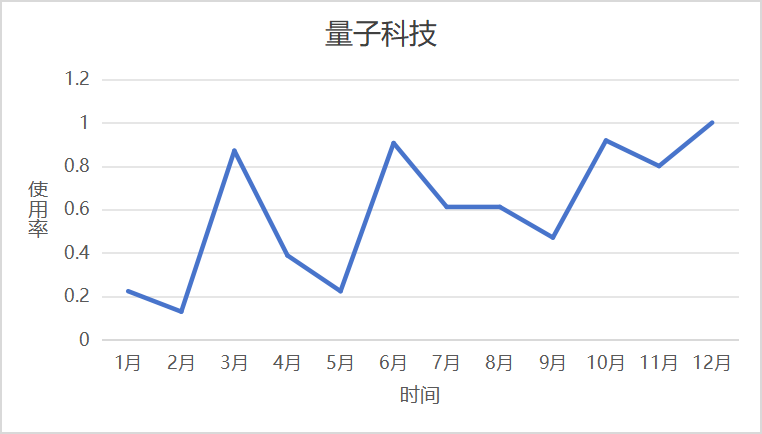

8.量子科技

量子科技是新一轮科技革命和产业变革的前沿领域,主要分为量子计算、量子通信、量子精密测量三大领域。2024年1月,量子计算机“本源悟空”上线,不仅实现了从理论到应用的转变,还推出了多款真机的应用,覆盖了金融科技、量子人工智能和生物医药三大领域;5月,我国发布国际首个基于纠缠的城域量子网络,为后续开展盲量子计算、分布式量子计算、量子增强长基线干涉等量子网络应用奠定了科学与技术基础;11月,国内首座覆盖量子测量、量子通信和量子计算三大方向的在运变电站宣布建成投用,标志着量子技术在电力行业产业化应用的重大突破;12月,105个量子比特的“祖冲之三号”量子计算机在arXiv线上发表,实现了目前超导量子计算的最强优越性。从量子计算到量子通信,我国量子领域科技成果捷报频传,量子科技发展具有重大科学意义和战略价值。

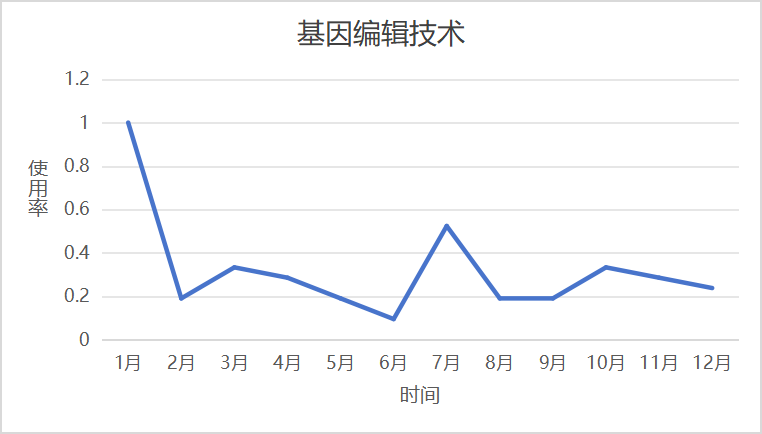

9.基因编辑技术

基因编辑(gene editing),又称基因组编辑(genome editing)或基因组工程(genome engineering),是一种新兴的能对生物体基因组特定目标基因进行比较精确地修饰的一种基因工程技术。基因编辑技术指能够让人类对目标基因进行定点“编辑”,实现对特定DNA片段的修饰。2024年,基因编辑技术走出了实验室,CRISPR 技术首次成功应用于镰状细胞病的治疗,标志着基因疗法新时代的到来。7月,我国研究团队利用CRISPR-Cas9基因编辑技术对健康供体来源靶向CD19的CAR-T细胞进行基因改造,开发出新一代异体通用型CAR-T疗法,开启了自身免疫性疾病治疗的新篇章,为探索通用型CAR-T细胞疗法在其他难治性风湿免疫性疾病中的应用奠定了科学基础。基因编辑技术具有巨大的潜力,可以在医学、农业和其他领域产生革命性的影响,这项科技创新正在改变我们对生命和健康的认知。

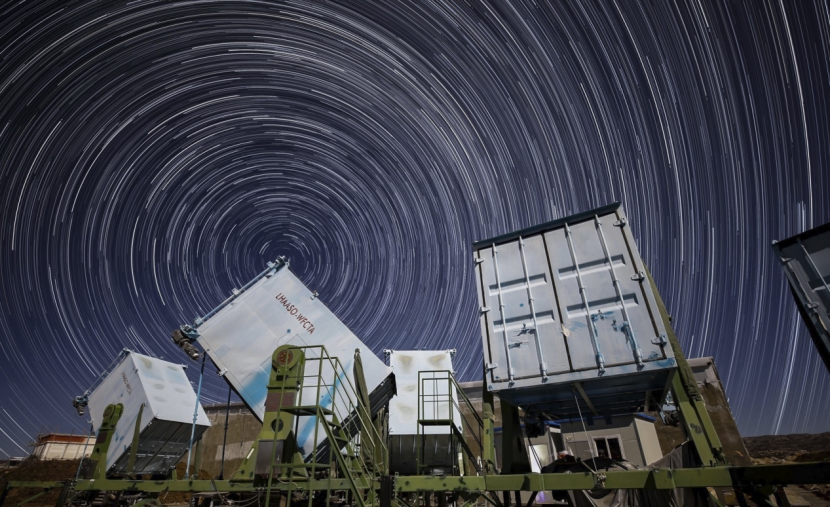

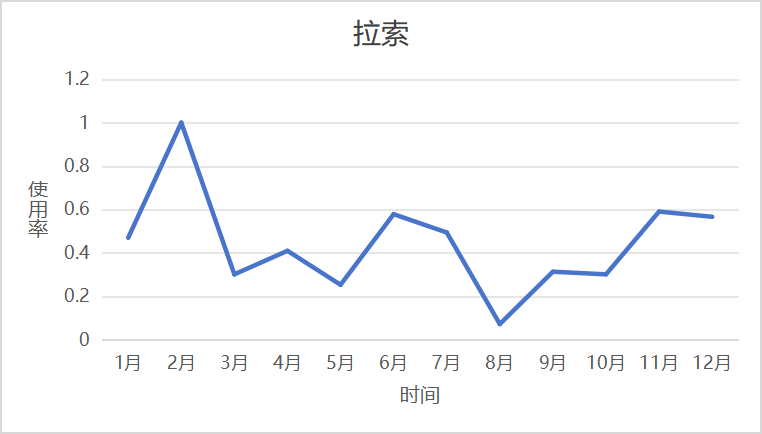

10.“拉索”

宇宙线是来自宇宙空间的高能粒子,主要由质子和多种元素的原子核组成,并包括少量电子和光子以及中微子,携带着宇宙起源、天体演化等方面的重要信息。研究宇宙线及其起源是人类探索宇宙的重要途径。2024年2月,由中国科学院高能物理研究所牵头的高海拔宇宙线观测站“拉索”国际合作组宣布,在银河系北部天区天鹅座恒星形成区发现了一个巨型超高能伽马射线泡状结构,历史上首次找到能量高于1亿亿电子伏特的宇宙线的起源天体。此外,“拉索”还根据观测推断出,泡状结构内部超级宇宙线加速器使得周边星际空间的宇宙线密度显著高于银河系内宇宙线的平均水平。随着观测时间的增加,“拉索”将可能探测到更多的千万亿电子伏特乃至更高能量宇宙线的加速源,有望解决银河系宇宙线起源之谜。

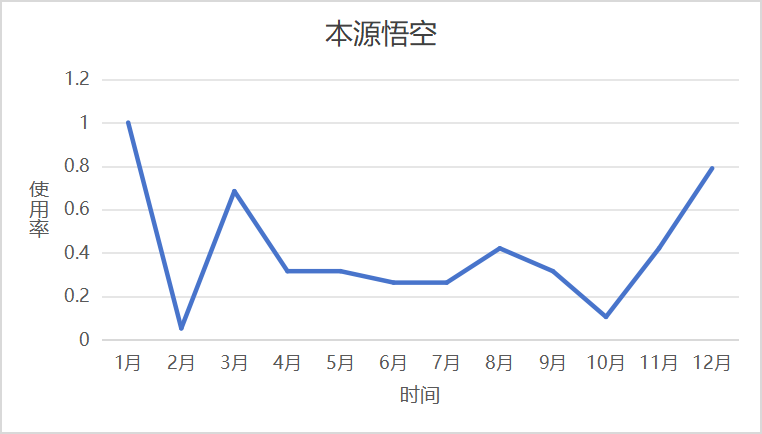

11.“本源悟空”

“本源悟空”是我国第三代自主超导量子计算机,2024年1月6日9时,“本源悟空”正式上线运行。4月,“本源悟空”又正式入驻国家超算互联网平台。5月5日,中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”受邀接入长三角枢纽芜湖集群算力公共服务平台,实现通算、智算、超算、量算的“四算合一”。6月,数据显示,“本源悟空”已吸引全球范围内124个国家和地区超1053万人次访问,共完成23.6万个量子运算任务。“本源悟空”搭载了中国首条量子芯片生产线上生产的72计算比特量子芯片,这标志着我国在量子芯片制造方面取得了重大突破。“本源悟空”还采用了中国首套量子计算测控系统和中国首款量子计算机操作系统,这些系统的自主可控进一步提升了整机的运行效率。此外,“本源悟空”的硬件、芯片、操作系统、应用软件等四个方面均实现了自主可控,其余部件也已经自研备用。通过这些自主创新的努力,“本源悟空”不仅实现了整机运行效率的大幅提升,还标志着我国超导量子计算机自主产业链基本成形。

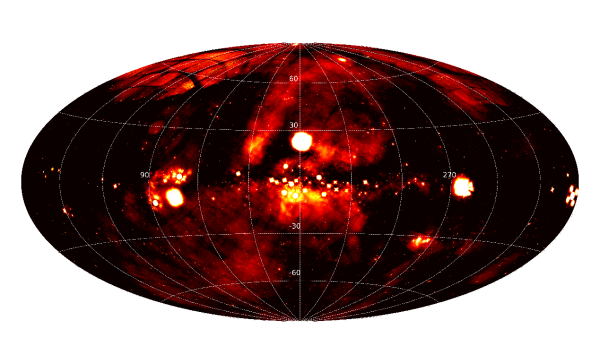

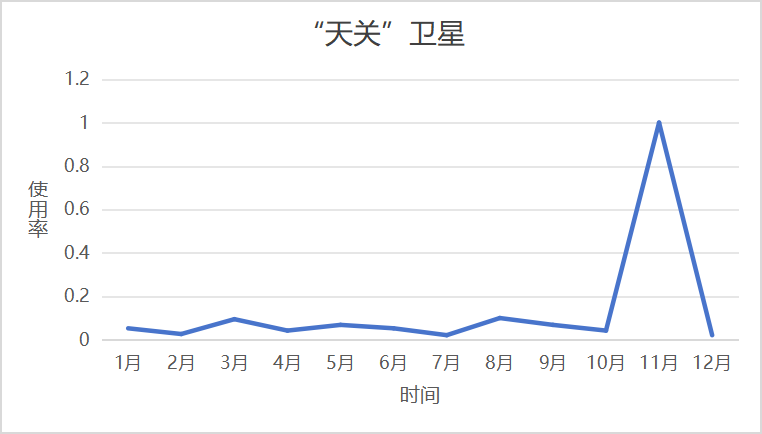

12.“天关”卫星

2024年1月9日,爱因斯坦探针卫星(EP)在我国西昌卫星发射中心成功发射入轨并开展天文观测,10月31日,爱因斯坦探针卫星正式交付给科学用户使用,并正式命名为“天关”卫星。“天关”卫星是一个空间X射线天文台,利用软X射线波段这一新的监测窗口进行高灵敏度的实时动态时域巡天监测,旨在发现宇宙中的X射线暂现源和爆发天体,并能开展星上自主后随观测及发布预警以引导其他天文设备进行后随跟踪观测。4月8日,“天关”发现一例暂现天体EP240408a,并记录了其X射线的一次剧烈爆发。该天体的光谱和时变特征与目前已知的天体类型均不完全一致,表明它可能属于一种前所未知的暂现天体类别。这一发现对于拓展对宇宙暂现天体族群的认识以及理解极端物理过程具有重要科学价值。在银河系内,“天关”卫星发现了多个新的暂现源,其中一个可能是新的恒星级黑洞候选体或中子星,被命名为EP240904a。它还发现了位于双星系统中多个新的中子星和白矮星,并监测到多个已知黑洞、中子星和白矮星双星系统的爆发。在小麦哲伦云中,它探测到一个新的爆发源,研究表明其产生于一个非常罕见的白矮星与Be星组成的双星系统。在更远的宇宙中,“天关”卫星发现了一例正在发生的中等质量黑洞潮汐瓦解恒星事件EP240222a,实现了我国自主天文观测设备在该领域“零的突破”。

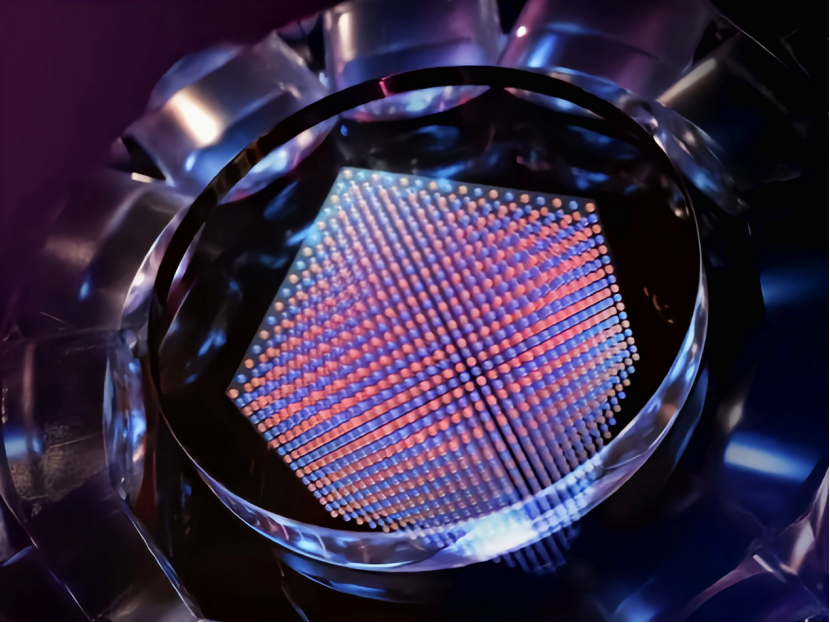

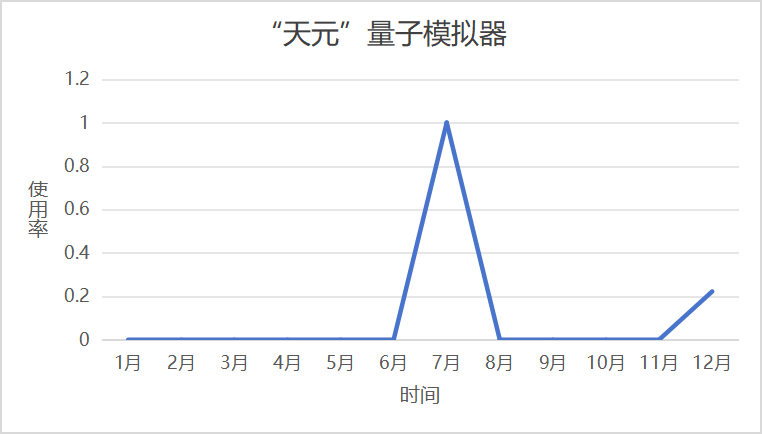

13.“天元”量子模拟器

国际学术界为量子计算的发展设定了三个阶段。随着美国谷歌公司“悬铃木”以及中国科大“九章”系列、“祖冲之号”系列量子计算原型机的实现,“量子计算优越性”的第一阶段目标已经达到。实现专用量子模拟机以求解诸如费米子哈伯德模型这一类重要科学问题是第二阶段,也是当前的主要研究目标。2024年7月,我国成功构建了求解费米子哈伯德模型的超冷原子量子模拟器“天元”,以超越经典计算机的模拟能力首次验证了该体系中的反铁磁相变,朝向获得费米子哈伯德模型的低温相图、理解量子磁性在高温超导机理中的作用迈出了重要的第一步,率先取得量子计算第二阶段里程碑式进展。“天元”量子模拟器是首次实现超越经典计算机的费米子哈伯德模型的超冷原子量子模拟器。该工作首次展现了量子模拟在解决经典计算机无法胜任的重要科学问题上的巨大优势。

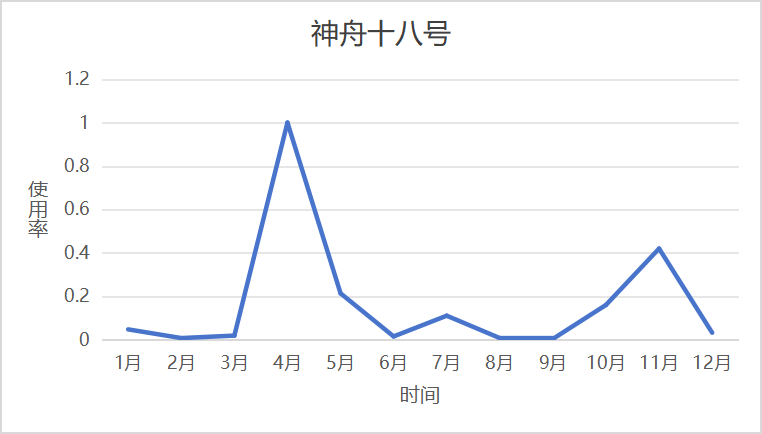

14.神舟十八号

4月25日,搭载神舟十八号载人飞船的长征二号F遥十八运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射,随后,神舟十八号载人飞船与火箭成功分离,进入预定轨道。航天员乘组状态良好,发射取得圆满成功。神舟十八号上行了实验装置及相关样品,实施了国内首次在轨水生生态研究项目,以斑马鱼和金鱼藻为研究对象,在轨建立稳定运行的空间自循环水生生态系统,实现我国在太空培养脊椎动物的突破;还实施了国际上首次植物茎尖干细胞功能在轨研究,揭示植物进化对重力的适应机制,为后续定向设计适应太空环境的空间作物提供理论支撑。神舟十八号也是我国第一次在太空进行航天医学实验研究,神舟十八号上搭载了航天医学实验设备,用于研究航天员在太空中的生理和心理变化。这些实验将有助于我们深入了解太空环境对人体的影响,为未来制定更有效的航天员健康保障方案提供科学支持。

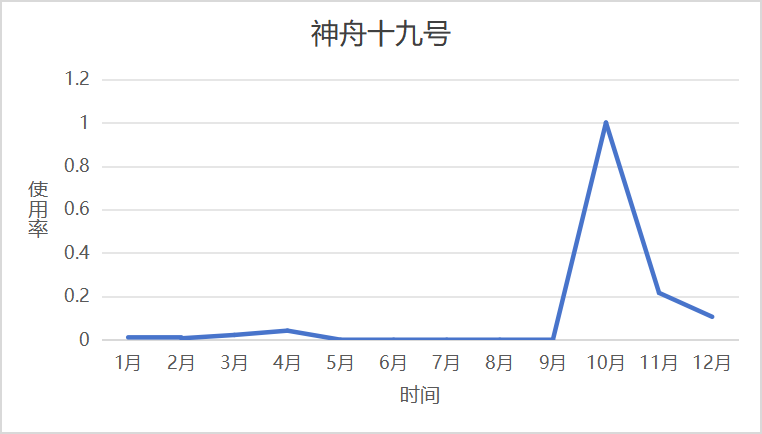

15.神舟十九号

4月25日,搭载神舟十八号载人飞船的长征二号F遥十八运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射,随后,神舟十八号载人飞船与火箭成功分离,进入预定轨道。航天员乘组状态良好,发射取得圆满成功。神舟十八号上行了实验装置及相关样品,实施了国内首次在轨水生生态研究项目,以斑马鱼和金鱼藻为研究对象,在轨建立稳定运行的空间自循环水生生态系统,实现我国在太空培养脊椎动物的突破;还实施了国际上首次植物茎尖干细胞功能在轨研究,揭示植物进化对重力的适应机制,为后续定向设计适应太空环境的空间作物提供理论支撑。神舟十八号也是我国第一次在太空进行航天医学实验研究,神舟十八号上搭载了航天医学实验设备,用于研究航天员在太空中的生理和心理变化。这些实验将有助于我们深入了解太空环境对人体的影响,为未来制定更有效的航天员健康保障方案提供科学支持。

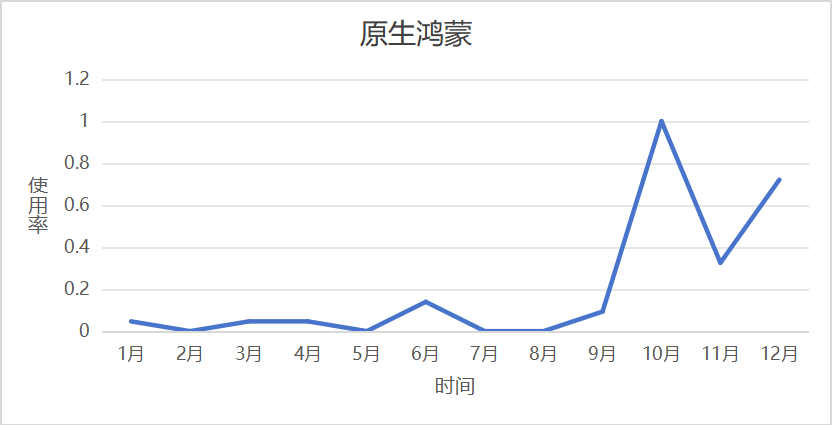

16.原生鸿蒙

2024年10月22日,华为正式发布原生鸿蒙操作系统,是我国首个国产移动操作系统,也是全球第三大移动操作系统。原生鸿蒙操作系统可搭载在手机、平板等多种终端设备上,实现多设备联动,并在AI交互方面实现了新突破,上市以来受到广泛关注。作为全栈自主研发的国产移动操作系统,原生鸿蒙操作系统攻克了相关技术难题,从内核到数据库、编程语言,再到开发环境全链条全过程均完全自主研发,实现了移动操作系统的完全自主可控。原生鸿蒙操作系统的发布,标志着我国在底层软件技术能力上取得了重大突破,是我国打破“缺芯少魂”掣肘和欧美技术垄断的又一标志性成果。

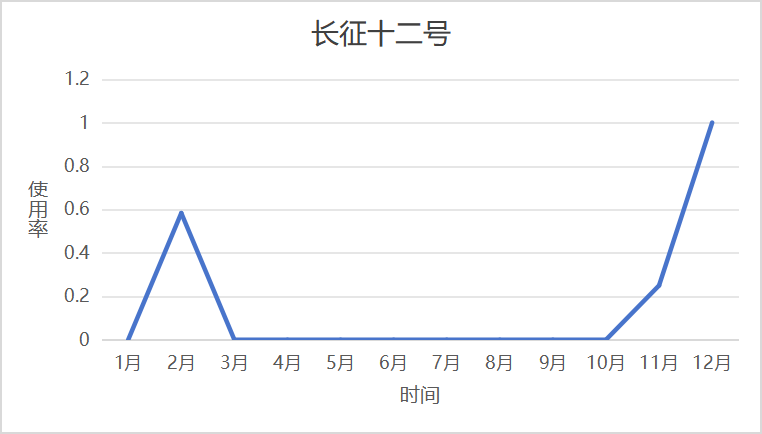

17.长征十二号

2024年11月30日,我国首型4米级运载火箭——长征十二号运载火箭在海南商业航天发射场成功发射,将卫星互联网技术试验卫星和技术试验卫星03星送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。长征十二号运载火箭积极创新,实现我国在运载火箭领域的多个“首次应用”,突破了包括健康诊断管理、牵制释放、冷氦增压、铝锂合金贮箱、全三平无人值守等一系列新技术攻关。长征十二号运载火箭继承现役长征系列火箭高效的单芯级串联构型,简单、可靠、任务通用性好,提高了太阳同步轨道入轨能力和低轨多星座组网能力,进一步完善和拓宽了中国新一代运载火箭的型谱,助力中国航天运输体系的高质量发展,将单芯级液体火箭运载能力和大整流罩包络提升了一个新台阶。

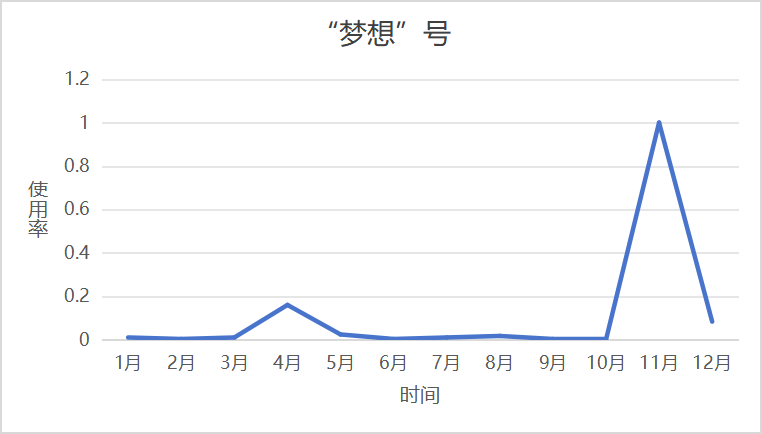

18.“梦想”号

2024年11月17日,由我国自主设计建造的首艘大洋钻探船“梦想”号在广州正式入列,标志着我国深海探测关键技术装备取得重大突破。“梦想”号主要承担国家重大科技项目和国际大洋科学钻探任务,将为深海可燃冰勘查开采产业化提供装备保障,有力支撑我国谋划实施大洋钻探国际大科学计划,为我国深海资源勘探、关键技术装备研发,以及全球科学家开展大洋科学钻探研究提供重大平台支撑。按照“小吨位、多功能、模块化”设计建造理念,“梦想”号突破十余项关键技术,完成多项国际首创设计,总体装备和综合作业能力处于国际领先水平,实现了400米级RMR研发从“0”到“1”的突破。